2025年2月4日 13:00

危機管理を考える【17】メディアトレーニング入門

広報計画を立ててスポークスパーソンを育成しよう

メディアトレーニングは「企業・団体のスポークスパーソン(トップや事業責任者、広報担当など)のメディア対応力を向上するために平時もしくは緊急時を想定とした模擬訓練やメディア対応の知識理解を深める実践的研修」である。今回はその実施方法をご紹介したい。

PR総研 上席主任研究員

磯貝聡

目次

1.広報計画の中にメディアトレーニングを盛り込む

2. メディアトレーニングとは(目的と種類)

①平時メディア対応想定

②緊急時メディア対応想定

3.緊急記者会見トレーニングの実施方法

①対象者と狙い

②トレーナー(講師、記者役)体制

③タイムテーブル(時間割)

④危機想定シナリオの作成

4.まとめ

1.広報計画の中にメディアトレーニングを盛り込む

新年度も近づき、新たな広報計画を策定して臨む企業も多いと思われる。その際の広報計画は当然、年間の事業計画に紐づけて検討することになる。

4月 入社式(でのトップの新入社員前でのスピーチ)

5月 決算(での機関投資家と経済系メディアへの説明会)

6月 株主総会(で役員選任を経て新任役員のメディアへのお披露目)

XX月 新製品説明会・新生産拠点開設(で担当役員のプレゼン)・・・

といった具合に、事業計画に基づき、ニュースリリースや記者発表会、代表取締役社長を含む事業の担当役員がメディアに出たり、社会活動に参加したりしなければならない機会が多いとみられる。

その際、これらの晴れの日への対応だけではなく、年間計画に入れることなどできない危機に臨んで、役員が急遽、緊急記者会見でメディアとの質疑に応じるといった、雨の日(緊急事態)のメディア対応も考慮しておく必要がある。

弊社でもメディアトレーニングの依頼を多く受けるが、その中でも

「新任のトップ・マネジメント向けにメディアトレーニングをしたい」

「同業他社での不祥事発生を題材に、当社でもトレーニングをしたい」

などといった相談が多い。

本稿では今日、とくに上場企業では当たり前になりつつあるメディアトレーニングについて、弊社が実施する一般的手法(緊急時を想定したメディアトレーニング〈模擬会見〉を中心に)をご紹介し、読者の広報活動の参考として頂きたい。

2.メディアトレーニングとは(目的と種類)

メディアトレーニングの定義を簡単に行うと、

「企業・団体のスポークスパーソン(トップや事業責任者、広報担当など)のメディア対応力を向上するために平時もしくは緊急時を想定とした模擬訓練やメディア対応の知識理解を深める実践的研修」となる。

具体的にトレーニングの種類ごとに実施方法の概要と狙いについて紹介する。

①平時(危機ではない局面)メディア対応想定

■1on1インタビュトレーニング(模擬取材)

概要

新任役員や事業担当者などに、経済系メディア、テレビ、ITなど専門メディアから取材が入る想定で実施する。インタビューテーマは対象者の実際に担当する業務や直近で発表したリリースなどを題材にインタビューを行う。

普段、広報担当者がインタビューに同席するという社内ルールがあっても、トレーニングではあえて対象者と記者との1対1のインタビューを設定し、仮に対象者が失言をしても途中で止めない。また記者から取材テーマに関連して具体的なデータ(例:利益率などの財務数字、業界内シェア、販売目標、製品スペック・・・といったもの。もちろん会社の方針としての公表可否を判断したうえでの回答となるが)を問い、対象者が同席する広報担当者に確認をとることなく、自力で答えられるかをみる。

狙い

経済系記者は、企業の「広告」を書くためではなく、ニュースを探す目的で取材する。そのため、社会や業界での旬なネタや動向を意識しつつ、記者の求めるテーマに沿って話さなければ記事にはならない。

しかしながら、記者の描いたストーリーに沿って話しているだけでは、自社の利益にならないので、自社にとって利益になる記事を書いてもらえる対応を目指すべきということになる。

その際、1対1のインタビューなど記者との親近感が生みやすい環境では、双方が仲良くなりすぎてオフレコとオンレコの境界が曖昧になるリスクがあるので、予め会社として伝えるべきこと、言ってはいけないことを明確化させてインタビューに臨むことが肝要である。

無論、「話さない」、「失言しない」だけがこのトレーニングの成功要件ではない。記者に回答できない質問でも、別の表現や別の切り口で記事化できないかなどを探ることも重要である。

■記者発表会(プレゼン)トレーニング

概要

想定としては、今後直近で実施、もしくは既に実施した題材(新事業、新製品・サービス)、中期経営計画、決算など)をもとに、メディア向けの記者発表会を想定して実施する。そうした適切な題材が見当たらなければ、会社説明(カンパニープレゼン)でも良い。

過去に弊社が受託したメディア向け以外の想定による、やや特異なトレーニングとしては、

「自社のエバンジェリスト(商品・サービスの普及の先頭に立つ者)が、メディアではない一般客向けのトークイベントに出るからそのプレゼンを鍛えてほしい」とか、「企業グループのIRイベントで事業プレゼンのコンテストがあるのでリハーサルをしたい」といった、人前で話すイベントの直前リハーサルという位置づけのトレーニングもある。

最近のトレーニングのニーズとしては、「主な視聴者が投資家である経済系テレビ番組に出演するので、キャスターとの掛け合いも含めてトレーニングしたい」といったテレビ出演トレーニングや、「M&A後の業界内再編を受けた中期経営計画のプレゼンを練習したい」といった内容も少なくない。

狙い

「社会性を意識したプレゼンを通じ、記事化もしくは記者の求める情報を提供する」という点は、前述の模擬取材と狙いは同じである。加えて、「企業イメージが良いものとなることを企図し、眼前の不特定多数の聴衆に対し、いかに効果的に話し、振る舞うか」がこのトレーニングの主眼となる。

詳細は稿を改めるが、筆者がトレーニング実施に際し意識するのは、話し手の「ありのまま」や「個人的に言いたいこと」を前面に出すのではなく、企業の方向性、戦略性に沿ったメッセージを「役者となって演じる」ことである。

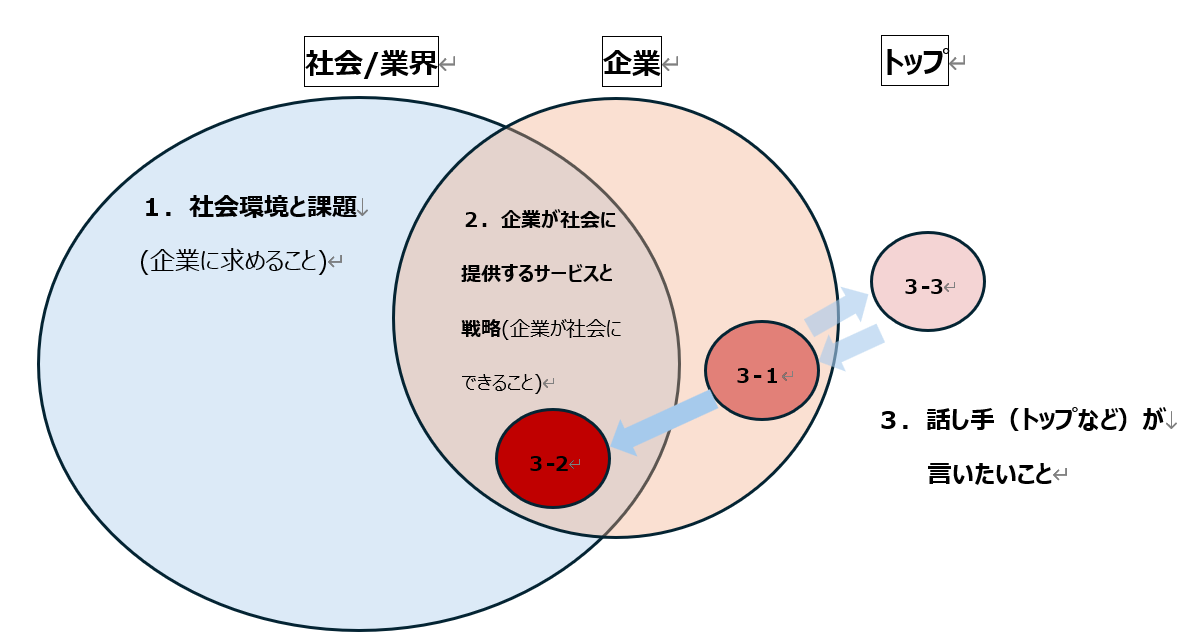

これを図示すれば以下の通りである。

トップが言いたいことと、社会、企業が求めること(筆者作成)

トレーニング対象者(企業のスポークスパーソンとなるトップなど)から多く寄せられる依頼は、3-1の個所で、「いかに社会と企業のメッセージの重なり合う箇所(3-2)に調整をしていくか」というものである。

これを、トレーニングを通じ広報担当者も交えて広報戦略として練り上げていく。この種の依頼は、プレゼンテーターから直接来る、トップダウン型であることも多い。

他方、3-3のように、「スポークスパーソンの発言が会社の方向性と合わない可能性があるので、トレーニングを通じて理解させ、広報方針と整合させてほしい」といった、ボトムアップ型のケースもある。

こうした依頼の背景には様々な要因があるとみられるが、例えば、転職者が比較的多い外資系企業やIT、スタートアップなどのように、着任して間もない責任者に対して自社の広報方針(グローバルでのコミュニケーションポリシーなど)を踏まえたうえで、日本市場のローカライズしたトレーニングをしてほしいといった問題意識に基づくものも散見される。

こうした中で、もっとも広報担当者を悩ませるのは、「自由な発言をするトップ」かもしれない。現場から叩き上げで社長になった方や、一代で築き上げた創業社長などのように、自社愛が強く、取材テーマについて言いたいことがたくさんあることに加え、事業の成長や多角化と共に、トップの志とスポークスパーソン(広報担当者)との方向性に生じたズレが看過し難いレベルに達すると、これらを調整することを目的としたトレーニングのニーズが高まるのかもしれない。

②緊急時メディア対応想定

緊急事態を想定したトレーニングについても紹介しておく。前章で触れた、1対1でのインタビューもしくは不特定多数を念頭に置いた記者会見といったトレーニング形式は前述の平時のものと同様である。

しかし、緊急事態を想定したトレーニングの要諦は、自らの失言や不要な発言により、当初のダメージ以上に傷口を広げない、すなわちダメージコントロールにあり、情報を隠蔽せず分かっていることを公開することにより、「記事のピークを1回に抑え込む」ということを企図した対策である。

発生した事象それ自体が報道されることは致し方ないにせよ、新事実の報道(続報)や疑惑の発覚などで、報道の長期化を避けるということである。

以下では、危機想定時のトレーニングについて、ニーズが最も高い「緊急記者会見トレーニング」について紹介する。

■1on1インタビュトレーニング(模擬取材)

「特ダネをつかんだ記者が取材に来た」という想定や、「平時のインタビューだと思ったら、直近のリスクテーマ(自社の炎上ネタ、リストラ、M&Aなど事業再編など)について聞かれる」といった想定においては、不意の質問や核心を突いた問いかけに対して、対応者は自信の意思とは無関係の表情やしぐさが出てしまうものである。ベテラン記者はそういった対応者の仕振りを見逃すことはないので、何とかして話を引きだすよう、巧みに誘導する質問を行うのである。

■入電訓練

広報部門のスタッフを対象に、事案が明るみになった直後のメディアからの初回の問い合わせを想定して実施する電話対応訓練である。

互いに顔が見えない状況でのコミュニケーション訓練であり、記者が電話をなかなか切ってくれない、等のシミュレーションに基づいて実施する。

■机上訓練(事務局トレーニング)

広報部門や責任者レベルを想定し、広報メディア戦略、QA、リリースの作成プロセスについて、グループワークにより実践する訓練である。

最近では「メディア側の視点」を知る訓練として、受講者が記者だった場合に、発生した事象をどのような見出しとリードで報道するか、テレビ取材であればどんな映像が必要となるか等の諸点について検討する訓練を、メディアのデスク経験者の指導の下で行っている。

■経営層向け対策本部トレーニング

経営層が集まり、自社の危機管理マニュアルに基づいて実際に判断、意思決定ができるかを検証する訓練である。最近では、対策本部での意思決定を事務局で書類に落とし込んだうえで、会見場の設営準備を行い、最後に緊急会見まで行うといった一連の動作確認のトレーニングが増えている。

■緊急記者会見トレーニング

※次の項目で詳述する。

3.緊急記者会見トレーニングの実施方法

以下はメディアトレーニングの中でも特に入念な準備が必要となる「緊急記者会見トレーニング」について説明する(あくまで筆者の業務経験に基づくものであり、実際には自社の状況に応じ、適切な危機管理専門家やメディアトレーナーに相談されることが望ましい)。

-

①対象者と狙い

主に経営層とその危機想定事案の担当役員を対象に実施するケースが殆どである。工場などの製造拠点の場合は、工場長や担当役員、責任者を対象に、防災訓練に加えて危機管理広報活動訓練の一環として、当該模擬会見を行う企業もある。

失言をしないなどの単なるメディア対応の練習を越えて、危機想定シナリオの検討を通して、実際に同様の事案が発生した場合に組織として取るべき対応や、現状の社内の課題点を考える位置づけでも実施される。

-

②トレーナー(講師、記者役)体制

トレーナーの体制は、クライアントの要望に応じ順次増減を行うが筆者の場合は概ね以下の体制で実施する。

・レクチャー講師兼記者役 1名

・記者役 2〜4名

・ムービーカメラマン 1名

・スチールカメラマン兼進行補助スタッフ 1名

筆者が行うトレーニング場合、上記の記者役は、トレーニングの趣旨を熟知し秘密保持を含む業務委託契約を締結した、ベテランのメディア出身者に依頼している。もし、企業が自社スタッフ(広報や危機管理部署担当者)で行う場合は、経営トップにも物怖じずることなく、メディア目線から会見者が逃げ出したくなるような容赦ない厳しい質問を矢継ぎ早に浴びせることができるよう(そうでないと実戦では役に立たず、訓練の効果があがらない)、入念な準備が必要となる。

次に、進行補助スタッフについては、トレーニングとはいえ、あくまで会見は企業側が主体性を持って実施すべきものであることから、実施日前の準備から実施当日のサポートまでを一貫して行う役割を担う。弊社では、ベテランの危機管理スタッフが担当する。会見時の回答が仮に分かっていても単に回答を伝えてしまうとトレーニングではなくなるため、企業側が判断、決定することをサポートして引き出す視点が重要となる。

-

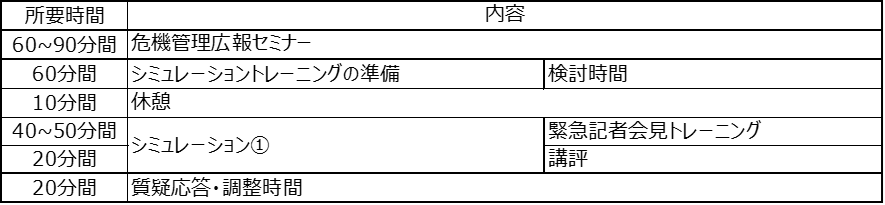

③タイムテーブル(時間割)

午後半日もしくは終日で実施する。オーソドックスなタイムテーブルの一例を紹介する。

60〜90分 危機管理広報セミナー(座学)

ここでは危機管理の基本と会見のポイントをレクチャーする。

60分 シミュレーショントレーニングの準備(会見者の会見前検討会議)

ここでは実施前に各自読んできたシナリオについて、会見者と司会が集まり、会見の流れやステートメント、想定QAなどを確認する。時間を120〜240分と拡大して、ゼロベースでリリースや各種広報資料、会見場の設営、記者受付セッティングと実施をトレーニングとして行う場合もある。

40〜50分 緊急会見の実施

会見者の入場から、トップのステートメント、事実関係の説明や疑問点に対する記者との質疑応答、退場までの一連の流れを再現する。

決してお辞儀の練習だけではなく、記者に発生事案の説明や対応を分かりやすく説明し、適切な報道へと誘導すると共に、企業としての誠実性を訴求し、信頼を維持するという視点が求められる。

20分 講評

模擬会見終了後、時間を置かず(会見終了後直ちに、または2-3分後に)、会見者は会場に戻って講評を行う。トレーニング当日におけるクライマックスである。

まずは会見者それぞれに会見に臨んだ感想を訊く。

これはクールダウンの意味に加え、会見者が自身の発言振る舞いをどこまで客観視して把握できていたかを確認するためのものである。

「緊張して頭が真っ白になり、思うように喋れなかった」というレベルから、「記者からの原因追及のなかで、誘導質問を受けて可能性の一つの原因を断定的に言ってしまったが、どのように対処すべきであったか分からない」など様々である。

次に、当総研の場合は、会見時の映像を流しながら、記者役一人ひとりから会見に対する講評(評価)を行う。

当該講評においては、冒頭のステートメントや事実関係の説明で伝えるべきこと記者に伝えることができたか、質疑応答において報道で切り取られてしまうようなリスクを孕む発言がなかったか、会見者の服装・外見や表情(印象)が適切であったか、手足の動作の癖など目障りな事象がなかったか等、多面的にレビューされ、問題点が指摘される。

-

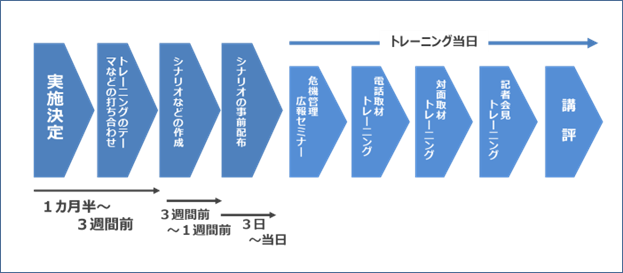

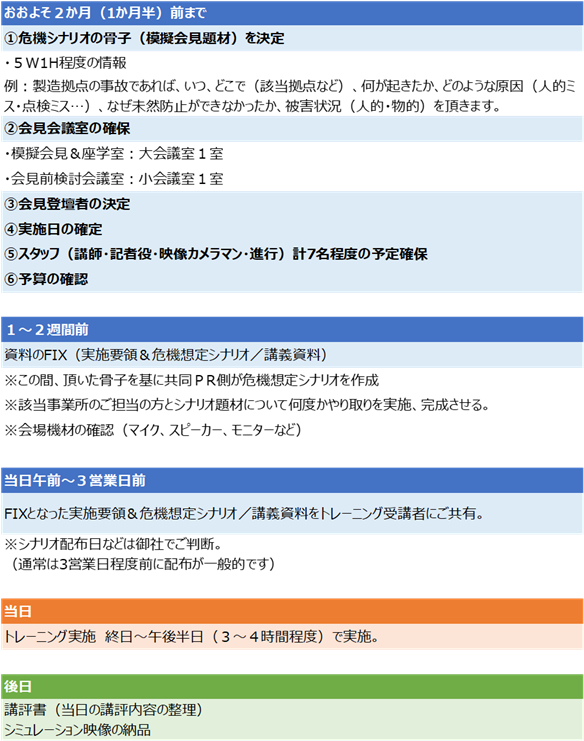

④危機想定シナリオの作成

- 実施日から1ヶ月以上準備期間を設けて、トレーニング題材となる危機想定シナリオを作成する。

トレーニングのプロセス概要(例)

トレーニング当日までに実施する事リスト

参考:シナリオ作成のプロセスを短縮できれば、早期に実施が可能となる。

【テーマ選び】

模擬会見に適したテーマ(題材)設定としては、典型例として、以下の3点があげられる。

(1)他社の会見

直近で報道されている同業他社の会見事例を自社で起きたと想定して実施する。

(2)自社の過去事例

過去に起きた自社のヒヤリハット事案が、実害レベルで大きくなった場合を想定する。もしくは自社で過去に起きた事故や会見を題材にする。

(3)リハーサル

現在自社で発生している事案について、発表を前提とした模擬会見、つまりリハーサルをおこなう。

【シナリオの中身】

シナリオには、上記テーマに基づいて、会見することになった事実と経緯を記載する。

一例として、製造業の自社工場で火災が発生したことをテーマにした場合の、シナリオの概要と項目立て書いてみると、以下の通り。

※以下のシナリオサンプルにある社名や出来事などはシナリオのイメージを把握していただくための架空のもの。

※実際のトレーニングでは、依頼を受けた企業にヒアリングし、実際の現場、現実味のある事故原因などを設定して実施。

場合によっては題材となった現場(下記想定であれば工場)を訪問し、シナリオを作成する。

―――――――――

シナリオサンプル

テーマ 工場で火災発生

現在時刻 2月1日 午後5時

■概要

1日午前9時20分ごろ、東京都中央区築地4丁目の共同化学工業株式会社の工場で「突然、爆発が起きた」と従業員から119番通報があった。

築地東署によると、工場は休業中でガス配管の修繕作業をしていた50代男性作業員3人が“爆発に巻き込まれてやけどを負い、病院に搬送されたが、意識不明の重体で命の危険な状態。また、工場見学に来ていた児童らが怪我をしている模様。

火災は、約2時間半後に鎮火したという。爆発火災発生後、1時間ほど過ぎから本社広報にもメディアから問い合わせが入り始め、さらに現場には報道が中継をしている。

※5W1H程度の情報。新聞記事でイメージするところの1行目の情報を書く。

■会見概要

会見者

共同化学工業株式会社 xx

代表取締役社長 xx

取締役生産担当役員 xx

築地工場長 xx

司会

広報部長 xx

会見時刻

2月1日 午後5時(想定)

場所

共同化学工業 築地工場 大ホール

※会見者対象は、現実味を出すために実際の肩書き、担当で実施する。

場所はなるだけ想定の場所と同じ会議室で実施し、広さ、会場設備、記者と会見者の導線などを確認できることが望ましい。

■経緯

1日(月)

午前8時 共同配管メンテナンス株式会社がガス配管の修繕作業を開始

午前9時20分 築地工場 第2生産棟のほうからドーンという大きな音が2回聞こえた

→従業員から119番通報

午前9時35分 公設消防到着

午前9時40分 社長に連絡 同時に緊張対策本部を設置

午前11時50分 鎮火

〜〜〜〜〜〜

午後5時 緊張記者会見を実施

※事案発生→初期対応→会見実施までの時系列を箇条書きにする。

架空ではあっても、事案発生から社内外でどのような動きをするか、関係部署にヒアリングして作成する。

―――――――――

4.むすびにかえて

以上、筆者が実施しているメディアトレーニングの実施方法や準備の概要を解説してきた。

理想的には、「自社の広報や危機管理部門が企画・実施し、内製化することでPDCAサイクルを自社内で回す」ことであるが、実際のところ全てを内製化するには様々な困難が伴うことから、PR会社などプロの知見を活用することで、省力化することも有効であろう。

いずれにせよ年間の広報計画の中にトレーニングも包摂し、目的を明確化したうえで、定期的にメディアトレーニングを実施することがリスク管理の高度化の文脈において極めて重要となっている。

以上

※文中の意見にわたる部分は筆者の個人的見解であり、所属組織等を代表するものではない

前の記事

危機管理を考える【16】 出勤前に「突撃取材」を受けたらどうするか