2025年1月21日 18:30

危機管理を考える【16】 出勤前に「突撃取材」を受けたらどうするか

三菱UFJ銀行とホンダのトップに見る突撃取材の対応について

もし、あなたが朝、出勤前にランニングをしていて突然、目の前にメディアの記者やレポーターが現れ、未発表の事案についてコメントを求められたら、どのような対応をとるだろう。突然、テレビカメラを自分に向けられたら…

PR総研 上席主任研究員

磯貝聡

はじめに

もし、あなたが朝、出勤前にランニングをしていて突然、目の前にメディアの記者やレポーターが現れ、未発表の事案についてコメントを求められたら、どのような対応をとるだろう。

そもそもなぜ、正式にセッティングされていない取材を受けなければならないのか。とはいえ突然、テレビカメラを自分に向けられたら無視もできまい。その場合、どのように振る舞うべきか。

本稿では、直近の2つの事例を題材とし、このような突撃取材への対応について、取材する側・される側の双方の視点から検討してみたい。

目次

1.重大ニュース発表前にメディアはやってくる

2.直近の事例から

3.元記者に聞く夜討ち(夜回り)と朝回りの違い

4.メディア視点に立った対応方法

1.重大ニュース発表前にメディアはやってくる

記者(レポーター)は、重大な発表があるらしいとの情報を察知すると、企業・組織の代表者、役員はじめ経営幹部などの情報を知りうる立場にある者に対して、しばしば直接取材をかける。

時間や場所は様々だが、勤務時間外に自宅や出勤途中、帰宅時などにアポなしで直接取材に来る、いわゆる夜討ち(夜回り)、朝駆け(朝回り)のケースも多い。最近のオフィスビルはセキュリティが厳しく、対象者への直接アクセスが難しくなっていることに加え、アポが取れたとしても自社オフィスでの取材の際は、なかなか本心を話してくれなかったり、広報部署に取材を阻まれたり、といった障壁が少なくない。こうしたことから記者としては、アポなしで本人に突撃取材を行う方が有益と考えがちである。

具体的な取材テーマとしては、企業・組織の機密にかかわる事で、合併や買収、あるいは企業戦略、人事、不祥事などだろう。

かつて、筆者が知人(警察の捜査幹部)宅を訪問した際に、夜の住宅街に黒塗りのハイヤーが数台いて、家の前で所在なさげに立っている人たちがいた。「外にいる、不審なあの人たちは何なのか」と聞くと「新聞記者であり、もう我が家の日常の光景になっているから特段何も気にならない。ご近所の人には何も説明していないから、我が家がどのように思われているから分からないが…」と言われたことがある。

ここまで記者との関係が日常の光景になれば、取材を受ける側も通常業務の延長線上でのルーティン・ワークなのかもしれないが、普段いない記者が突然、自宅を訪れたら、予め訓練を受けておらず、こうした場合の対応を想定していない人(および家族)は、大なり小なり困惑・狼狽を余儀なくされるであろう。

次の項目では、2024年12月に企業のトップが出勤前に突撃取材を受け、その対応が適切であったと思われる事例を2つ挙げる。取材の背景としては、一例目が「重大な経営判断を伴う転換点となる可能性」、二例目は「重大な不祥事が発覚」というものである。

以下では各々の事例から、突撃取材時の対応に係るポイントについて考察する。

2.直近の事例から

結論から言うと、不意な取材であっても、動揺したり感情をそのまま出したりしてはならない。

重大な発表事項がある場合には、正式発表前の不意打ち取材があることを織り込み、予め広報担当を交え想定問答を十分に検討したうえで、会社の方針に沿った範囲内でメディアに端的に回答することが重要である。無論、その場凌ぎに反射的に回答するなどもってのほかである。

この原則は、記者の所属や媒体を問わず一律に適用されるべきである。すなわち、取材記者(レポーター)が紙媒体(新聞・雑誌)であれ、テレビであれ、あるいは突撃系を始めとするユーチューバーであれ、公式見解を意識してメディアに何を報道してもらうかという視点で対応することが求められる。

-

①ホンダ 経営統合のスクープを受けてテレビ取材

■取材対象者:本田技研工業株式会社 三部社長

■突撃取材を受けた日時:2024年12月18日(水) 朝7時

■服装:白いランニングウェア(胸の部分に他社の企業ロゴが入っているもの)

■場所と状況:自宅周辺と思われる場所でランニング中に記者とカメラマンが突撃取材

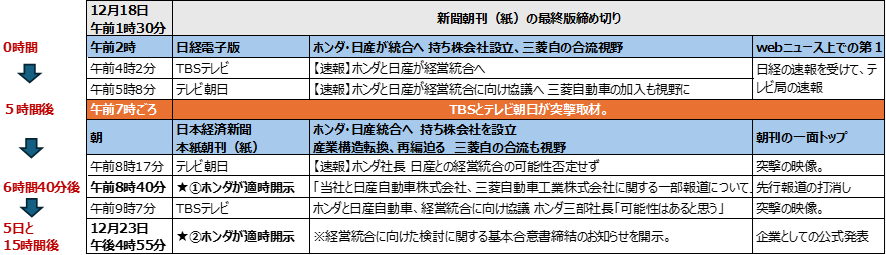

■時系列:

※経過時間は初報道からの時間。

日経新聞でのスクープ報道を受け、「ホンダと日産自動車が経営統合に向けて協議に入ること」が判明して以降、後追いでテレビ朝日とTBSがその日の朝7時にホンダの社長に対して突撃取材を実施している。それに対して社長は「まだ何も決まっていない」と回答し、さらに社長取材から1時間程度で、株式市場が開く前にホンダとして先行報道を打ち消す適時開示(★①)を行った。

適時開示の要旨としては、

- ・経営統合に向けた協議に入るという一部報道があったが、本件は、当社が発表したものではない。

- ・将来的な協業について報道の内容を含め様々な検討を行っているが、現時点で決定した事実はない。

と発表された。

突撃取材の際にも上記2点に沿って三部社長は「何も決まったことはない」 「あらゆる可能性について話をしている」ということを会社の「公式見解」をメディアに伝えている。

しかし、記者から「可能性のなかには経営統合も含まれるのか?」とさらに聞かれて、「上から下までで言えば可能性としてはあると思う」と、(おそらく意図して)含みを持たせた回答を行ったことで、メディアの論調も下記のようになった。

ホンダと日産自動車、経営統合に向け協議 ホンダ三部社長「可能性はあると思う」 TBS

ホンダ社長 日産との経営統合の可能性否定せず テレビ朝日

以上のように経営統合があると思わせる回答および報道がされることとなった。

また、映像から見ても、社長は記者を拒絶するような厳しい表情や喋り方ではなく、ジェスチャーも交えながら前向きにメディア対応していたことから、経営統合の可能性を表情や振る舞いからも感じさせる「積極的な対応」を引き出す突撃取材となった。

■参考引用:突撃取材の放送内容

以下、各テレビweb版ニュースの放送内容である。可能性を感じさせる方向で報道されている。

=====

映像:

ホンダ 三部敏宏 社長

「日産さんだけではなくて、三菱さんは協業含めて色んな話をしていて、あらゆる可能性について話をしているので。(Q.可能性の中には経営統合も含まれるか)上から下まで言えば可能性としてはあると思う」

<上から下までという言葉に合わせて、手で上下に振るジェスチャー>

ナレーション

けさ、ホンダの三部敏宏社長は取材に応じ、日産との経営統合について「可能性としてはあると思う」と説明しました。

引用:TBSテレビ ホンダと日産自動車、経営統合に向け協議 ホンダ三部社長「可能性はあると思う」 2024年12月18日(水) 09:07

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1623388?display=1

※リンク切れにご容赦ください。

=====

=====

映像:

ホンダの三部社長は日産自動車との経営統合について「何も決まったことはない」としたうえで、その可能性は否定しませんでした。

ホンダ 三部敏宏社長

「あらゆる可能性について話をしている」

「(Q.可能性のなかには経営統合も含まれるのか?)上から下までで言えば可能性としてはあると思う」

ナレーション

ホンダの三部社長は「まだ何も決まっていない」と強調しました。

引用:テレビ朝日 【速報】ホンダ社長 日産との経営統合の可能性否定せず[2024/12/18 08:17]

https://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/000392374.html

※リンク切れにご容赦ください。

====

次に不祥事があった企業のトップへの突撃取材を見てみたい。

-

②三菱UFJ銀行 謝罪会見前のテレビ単独取材

取材対象者:三菱UFJ銀行 半沢頭取

突撃取材を受けた日時:2024年12月16日(月)朝6時半ごろ

放送:テレビ朝日が単独取材。

web版では同日朝8時頃に放送(突撃取材から1時間半後)

【速報】三菱UFJ銀行“貸金庫窃盗”問題 半沢頭取が謝罪

■場所:都内建物(駐車場前)で車に乗り込む前に

■服装:スーツ姿でコートを着用。

■事案概要と放送された突撃取材の内容:

三菱UFJ銀行の行員が貸金庫から十数億円相当を盗んでいた問題。既にHP上では公表はされていた。突撃取材のあった日の午後から記者会見を実施するというタイミングで、テレビ局の単独取材に頭取が応じたものである。

突撃取材での半沢頭取の回答は以下の通り、顧客と関係者への謝罪と誠実な対応を行うということを、メディアを通して訴求している。

「まずは本当にお客さまはじめ関係者の皆様に多大なご迷惑、ご心配をお掛けしておりまして心よりおわび申し上げます」・・・謝罪

「(お客様から)厳しいお言葉もいただきました。それに対しては誠実に対応してまいりましたし、今後もしっかり誠実に対応していきたい」・・・対応

社長の突撃取材の後に公表された、会社の公式見解としてのリリースの要点も、同様に顧客への謝罪と対応を記載している。

元行員による貸金庫からのお客さま資産の窃取事案について、お客さまをはじめとしたご関係者の皆さまにご迷惑とご心配をおかけしており、心よりお詫び申し上げる。・・・謝罪

弊行では、被害にあわれたお客さまへの対応と、弊行を信頼いただいている全てのお客さまのご不安払しょくを最優先に対応している。・・・対応

12月16日 「元行員の不祥事に関する対応状況等について」

https://www.bk.mufg.jp/news/news2024/pdf/news1216_1.pdf

こちらの事例もホンダと同様に、取材が近々来ることを想定し、会社の見解を予め確認しておいたものと推測される。動揺することなく会社の見解を適切に伝えるという事がスポークスパーソンであるトップには求められる。映像の中では、自分がどう振舞うべきかを考え、頭を下げることも忘れていない。突撃取材をした記者からも「神妙な面持ちだった」とレポートされている。

また、インタビュー終了後に社用車と思われる車に移動して乗り込むところまでカメラで撮られているのだが、頭取はこの間、堂々とした態度を貫いている。インタビューが終わり、安堵して駆け足で「逃げ去る」ような振舞いは映像的に好ましくない(それまでの発言を自信のないものに感じさせる)ため、頭取は最後まで気を抜くことなく、車に乗り込んだものであろう。

なお本件は、銀行が事案を把握したとみられる時点から頭取の謝罪会見実施までの期間が長く、メディア側からも「危機感・当事者能力の欠如」といった厳しい論調もみられたが、本稿はあくまで「ぶら下がり取材時の頭取の対応」という視点に限定して論じている。

以上のように、二つの事例のポイントをまとめると、突撃取材をしてきたメディアから逃げずに、自社の公式見解の範囲内で自身の言葉で話し、メディアに適切に対応していたと言える。

次項でも触れるが、突撃取材は、会社として公式に受けた取材ではないのだから対応しない(取材拒否)という選択肢もないわけではない。しかしながら、取材拒否となれば、記事では「回答を得られなかった」とか、ニュース映像では「○○社長は、重大な問題にもかかわらず、関係者(顧客、従業員などステークホルダー)に対する説明責任を果たさず、硬い表情をしたまま無言で足早にその場を立ち去った」といった否定的報道が作られてしまうことは必定であろう。

その点、上記二事例におけるトップは、事前の入念な準備を想起させる適切な対応であったといえる。

■参考引用:突撃取材の放送内容

===================================

映像:

記者(三菱UFJ銀行前からレポート)

三菱UFJ銀行は16日午後からこちらのビルで、問題発覚後、初めての記者会見を行う予定です。

朝、取材に応じた半沢淳一頭取は神妙な面持ちでした。

半沢頭取

「まずは本当にお客さまはじめ関係者の皆様に多大なご迷惑、ご心配をお掛けしておりまして心よりおわび申し上げます」

<半沢頭取お辞儀>

「(お客様から)厳しいお言葉もいただきました。それに対しては誠実に対応してまいりましたし、今後もしっかり誠実に対応していきたい」

<迎えに来ていた自行の自動車に乗り込む>

引用:【速報】三菱UFJ銀行“貸金庫窃盗”問題 半沢頭取が謝罪[2024/12/16 08:12]

https://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/000391793.html

テレビ朝日ニュース

※リンク切れにご容赦ください。

===================================

3.元記者に聞く夜討ち(夜回り)と朝回りの違い

上述した二事例はいずれも朝の突撃取材だったが、元記者に夜討ち(夜回り)と朝回りの違いを聞いてみた。

「夜、いつ帰ってくるかわからない間、ずっと待っているより、だいたい何時に朝家を出るかわかるので待ちぼうけはない、という点で朝の取材ほうが効率が良い。ただし、朝も他の社(2社以上)も来ている場合がある。単独取材だと、最低でも30分以上は話せるので普段の取材よりも高密度の話ができた」

さらに、夜討ちの重要性については、信頼関係を築くという点で以下のように説明を受けた。

「取材相手との信頼関係があれば、朝駆けが一番効率のいい取材であった。だいたい、俗にいう”箱乗り”で車に乗せてもらって、横に座って話を聞くことができた。箱乗りができるためには、毎日、夜討ちにも行く、という地道な努力の積み重ねではあった。毎日、夜討ちに来ていることをわかっている奥さんから『今日の帰宅は〇〇時くらいだと思うわよ』と教えてもらったことも結構あった」という。その代わり、「待っている間は夏でも冬でも車のエンジンを切ったりお土産を持参したりして、夜討ちを通して信頼関係を築く努力をしていた」そうである。

企業のコンプライアンスが厳しくなって口が堅くなったり、住宅事情の変化で取材がしづらくなったりしても、あの手この手で、取材対象から信頼を得る地道な努力の結果として、こうした突撃取材の有効性には依然、揺るぎないものがあるのかもしれない。

4.メディア視点に立った対応方法

ここで改めて、企業側として、いつ来るかもしれない突撃取材にどのような準備をすればいいかを整理しておきたい。

-

①事前準備(広報との検討)

自身に取材が来る、もしくは企業として重大ニュースを「抱えている」局面では、まずは経営ボード及び広報で「現時点で○○という想定の取材が来た時にどういった回答をするか」を確認しておく。

事案によっても異なると思うが、スタンス別には

- a.回答しない

記者から名刺を受け取ったうえでまず丁寧に自分の身元を明かし、「会社の窓口としては、広報が対応しており、突撃取材に対する回答はできない」旨、明確に線を引く。そして広報に引き継ぐ。 - b.公式見解を回答する

自身が会社の「顔」として報道される状況であれば、会社としての公式見解の範囲内で回答する。逃げずに開示の姿勢を見せるということである。 - c.オフレコで話す

オフレコは記事を書かせない代わりに、情報を開示するということである。記者に「見立て」を教えることである。例えば、企業の合併情報についてオフレコで情報を話した場合、記者としてはいつその企業合併を行うか、合併先はどこになるのか、といった情報が分かるため、合併に備えた取材ができる。合併に備えた取材とは、例えば合併先の情報を帝国データバンク等に問い合わせるなどして、合併の記者発表があってから取材に動き出す前に、合併後を見越した先行取材ができるという利点が記者にはある。

-

②メディア対応・コメントの要点

- ①-a.会社として回答しない(できない)という方針をとった場合でも、メディアが自分の連絡先を知ってしまい「何度も電話が来て、精神的に辛かった」という話も広報からよく聞くことである。電話が切れる立場であれば電話を切り、自宅に帰らずにホテルに泊まるという手段もある。家人にも、「きょうは出張で帰って来ない」、「泊りがけで仕事をしている」などと所在が自宅にないことを告げるなどして、会社内(と家庭)で取材対象となっている者を守る対応を検討することも必要だろう。

こちらが「書かれたくない」と思う内容の時には、ある種の「取引」により記者に記事をかかせないようコントロールするという手段も検討に値する。具体例としては、複数社が同じネタについて取材し、重なっている場合である。その場合、こちらから「事実関係を確認するのに時間をくれ」などと時間を稼ぐといった手段もある。これを「縛り」というが、「縛り」は取材を受ける側が一方的に決めることができるが、時には一方的に「縛り」を破られて記事化されてしまう場合もあるし、重大なニュースでは縛りが効かない(記者は知ったら書く)ものと思って対応すべきである。そもそも、取材から逃げる趣旨で「回答しない」というのは根本的な解決策ではないので、原則避けるべきである。

やはり、原則は①-b.のように公式見解の範囲内での対応が無難であるが、「自身の言葉で話す」ことは賢明であろう。仮に「全く話せない」という状況であったとしても、その理由を明確にし、記者とその先のステークホルダーの感情に寄り添った対応が必要である。

また、上述の二事例のように、特に

・合併など企業の重大情報に関する確度の高い情報が出回っており、世間の重大関心事である場合

・謝罪会見を要するほどの重大な不祥事を起こした場合

・テレビクルー(カメラマン)が直接取材に来た場合

においては、たとえ短時間でも立ち止まって、会社としての見解をメディアに伝えるべきである。

- ①-c.の「オフレコで話す」は、高度な手法なので原則は控えたほうが無難である。オフレコは、取材を受ける側が一方的に宣して成立するものではなく、予め記者にオフレコであることとその範囲を承諾してもらったうえで双方合意の下で成立するものである。そのため、その承諾取り付け過程でのトラブルも多い。前述のように、記者は「知ったら原則として書く」職業であり、よほど強固な信頼関係が成立していない相手でない限りは、オフレコは避けるべきであろう。

5.終わりに

時代の変化とともに、メディアは変貌を遂げており、突撃取材のあり様も劇的に変わるかもしれない。

これからの時代は、ページビューを稼げるネタであれば企業取材についてもユーチューバー(メディアを自称する者を含む)の「突撃取材」が主流になってくる可能性もある。

こうした点を踏まえると、今後、企業側は、ルール無視の取材への対応を余儀なくされることになろう。

もっとも、重要事案の端緒を掴んだメディアが、礼を尽くして、当該メディアの代表として取材に来るのであれば、これを受ける企業側も誠実に対応し、信頼関係を築く努力が必要であることは従来と変わることは無いだろう。そして、自社の見解を当該メディアを通じてステークホルダーに適切に伝えるという活動の重要性は些かも揺らぐことは無いだろう。

以上

文中の意見にわたる部分は、筆者の個人的見解であり、所属組織等を代表するものではない。

前の記事

危機管理を考える【15】 企業・団体トップが私生活で起こした問題に伴う辞任とメディア対応